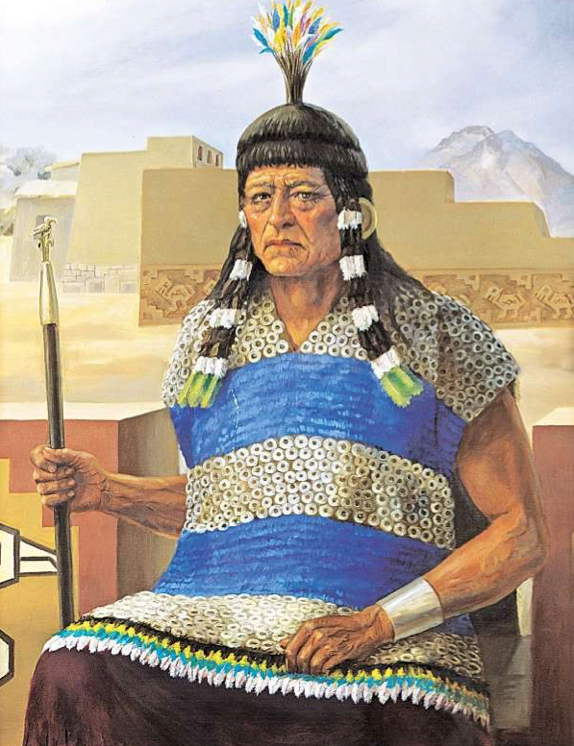

Como ya dijimos al llegar a esta zona en la que millones de limeños hoy convivimos, los españoles encontraron un lugar al que denominaron “el pueblo de Lima”. Pues bien, el jefe local o curaca de esta zona era un hombre al que los primeros textos escritos por españoles llaman Taulichusco.

¿Quién era el curaca Taulichusco?

Sabemos que esta autoridad local pudo no haber sido descendiente de los antiguos Lima, sino que fue impuesto por las autoridades cuzqueñas para gobernar este sitio. Se sabe también que era yanacona (criado) de Mama Vilo, esposa de Huayna Capac. Esto es importante, pues quiere decir que los incas dieron cierto nivel de autoridad a sus mujeres, ya que pusieron subalternos bajo sus mandos.

Imagen de https://limaparislima.wordpress.com/

Además de este personaje, el otro líder de la Lima antigua era su hermano llamado Caxapaxa. Este hombre “residía siempre con el Ynga”, es decir, vivía en el Cusco al ser yana del mismísimo Huayna Capac. Era común en el mundo andino que en la ciudad capital del gran estado inca vivieran jefes de muchas de las diferentes comunidades que formaban parte del Tahuantinsuyu.

Taulichusco sirvió de manera fiel y diligente a los recién llegados españoles. Les ofreció comida y todo lo indispensable para vivir. El curaca gobernó junto a su hijo Guachinamo (entonces era normal el gobierno de a dos) pero no duraron mucho tiempo. Taulichusco murió al poco de tiempo de la llegada de los conquistadores. Y su hijo Guachinamo, quien había adquirido el nombre cristino de Francisco, falleció también poco después, en la década de 1540. A ambos le sucedió otro hijo de Taulichusco, me refiero a don Gonzalo, quien luego tendría un papel importante en esta historia…

¿Dónde fueron llevados los antiguos pobladores de Lima?

Los viejos pobladores del asiento de Lima fueron removidos hacia la zona de Chuntay, ubicado en donde está la iglesia de San Sebastián en el centro de Lima. Ese era un espacio en el que Taulichusco poseía algunas casas usadas cuando trabajaban las tierras del lugar. Desde Chuntay fueron llevados al pueblo de Santa María de la Magdalena (hoy Pueblo Libre), reducción indígena creada por el marqués de Cañete, donde los juntaron con gente de otros curacazgos como Maranga y Amancaes.

¿Quién fue Don Gonzalo Taulichusco?

Imagen de Movimiento imperial

Ese terreno le pertenecía a Gonzalo (los documentos lo reconocen como “cacique de la Magdalena”), hijo de Taulischusco, quien asumió el cargo de líder local en reemplazo de su padre y hermano.

El papel que este hombre jugó en esos primeros años de la conquista es interesante. Intentó defender sus derechos y los de su comunidad a través de litigios, pues confiaba en que sus reclamos iban a ser oídos por el rey de España.

Don Gonzalo pidió que se les exonerase de los pesados tributos debido a los servicios que su padre y su gente había dado a los españoles. Además de las tierras que le habían sido usurpadas.

Su situación era triste, pues era extorsionado por los encomenderos. Y, para colmo de males, la población bajo su mando había sido diezmada por enfermedades o las guerras en las que estaban enfrascados los primeros conquistadores. El señorío de Lima habría contado en 1535, año de la fundación española de la ciudad, con unos 4 mil tributarios, es decir, hombres en edad de trabajar. En 1544, 9 años después, solo quedaban 1200. Y en 1557 quedaban 250.

Don Gonzalo vivió sus últimos años devenido en un devoto católico (donó tierras paras que los franciscanos construyeran la iglesia de Santa María Magdalena de Pueblo Libre). Vistiendo como español, y seguramente resentido y frustrado, sin comprender cómo es que todo había cambiado en tan poco tiempo. Arrinconado junto a curacas de otros señoríos en ese pueblo de la Magdalena, el último de los Taulichusco desapareció para siempre. Y con él se desvaneció el rastro de uno de los últimos señores de la vieja Lima.

En recuerdo de esa ciudad prehispánica y milenaria, anterior a la fundada por los españoles, es que en 1985 se colocó en este pasaje llamado Santa Rosa una wanka o monolito de piedra de granodiorita. Pesa 14 toneladas y fue traída de una cantera de Amancaes en el Rímac. Y es al que se conoce como “la piedra de Taulichusco”.

En 1996 la piedra fue removida unos metros más atrás, y en noviembre del 2024 fue devuelto a su lugar original para hacer espacio al monumento a Francisco Pizarro, el cual había sido removido el 2004 al Parque de la Muralla.

De esta manera con esta simbólica piedra de Taulichusco se nos invita a recordar a esa Lima antiquísima. Una de las urbes más antiguas de esta parte del mundo, en donde hubo una comunidad organizada que pudo dominar con ingenio y técnica el desierto para hacer la vida posible. Y de paso se nos invita a recordar a Taulichusco y su linaje, los últimos jefes nativos de la Lima prehispánica.

¿Qué es una wanka? ¿Qué significa wanka?

Recordemos que la piedra (como la de Taulichusco) es un material muy importante en el mundo andino, no solo como extraordinario material de construcción, sino también por todo lo que simboliza: durabilidad, eternidad.

Según el cronista, Cristobal de Albornoz (citado por Rostworowski) la “guaca de los indios de Lima… era una piedra redonda”, lo cual coincide con lo que normalmente describen los extirpadores de idolatrías sobre las piedras sagradas, como las wankas o huancas. Estas fueron usadas en el mundo de andino desde hace cientos de años y encontradas en diversas partes del Perú.

Alrededor de estas piedras sagradas se hacían diversas ceremonias, y hay aún algunas comunidades que celebran rituales especiales al pie de una. La piedra también tiene un poderoso simbolismo para los andinos y es que convertirse en piedra significa convertirse en algo eterno.

Imagen: Wikipedia

¿Qué dicen los mitos andinos sobre las piedras?

Mientras que en nuestro concepto más occidental ser convertido en piedra podría significar un castigo. Recordemos si no la historia de Lot en la Biblia, donde su mujer desobedece las órdenes de no mirar a la ciudad de Sodoma, por lo que fue convertida en una estatua de sal. Transformados en piedra como castigo, también quedaban los que miraban a los ojos de la Medusa, ese trágico personaje de la mitología griega.

En las historias del mundo andino es común encontrar personajes convertidos en piedra, pero esto no siempre significa castigo, sino más bien una especie de trascendencia, tal y como escriben Luis Millones y Rafael Romero: “la sociedad andina ya había asumido que una manera de transitar a la otra vida, sin abandonar la presente, era convertirse en piedra o ser representado por ella…”

Es por eso que en los mitos andinos los seres devenidos pétreos se transforman en motivo de culto y, muchas veces, marcan con su presencia el territorio. Recordemos los mitos de los nevados Pitusiray y Sawasiray o de los hermanos Ayar en el Cusco en donde salvo Ayar Cachi todos son convertidos en piedra como vigilantes y benefactores de la gran ciudad del Cusco.

Y, sin ir muy lejos, aquí en los Andes limeños los mitos de Huarochirí, recogidos por el sacerdote español Francisco de Ávila, extirpador de idolatrías que recorrió la región a fines del siglo XVI. Hoy los podemos leer en el fantástico “Manuscrito de Huarochirí”. En este texto los dioses y diosas que se convierten en piedra, como por ejemplo Cavillaca quien junto a su bebé hoy cuidan en forma de islas las costas frente a Pachacamac. Como ves, la piedra de Taulichusco tiene un profundo significado.

FUENTES

- El rostro andino de Lima. El Dominical de El Comercio, 05 de mayo de 2019. Recuperado de: https://elcomercio.pe/eldominical/rostro-andino-lima-maria-rostworowski-noticia-632031-noticia/

- Millones, L., & Romero, J. (2017). Estudio del concepto de piedra y animación de la piedra en los Andes centrales. Anales de Antropología, 51(1), 11-22.

- Pacheco, K. (2018). Piedra de la muerte, piedra de la eternidad. Los seres petrificados en la mitología prehispánica. En Ecos de Huarochirí. Tras la huella de lo indígena en el Perú, Gonzalo Portocarrero (ed.). Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

- Robin, V. (2010). La petrificación de los antiguos en Chumbivilcas (Cuzco, Perú). De la wanka prehispánica al actual ramadero. Revista española de antropología americana, 40(1), 219-238. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3345547

- Rostworowski de Diez Canseco, M. (1999). Los curacas costeños. Histórica, 23(2), 283-311. Recuperado de: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/8759

- Rostworowski de Diez Canseco, M. (2002). Señoríos indígenas de Lima y Canta. Lima: IEP.